映像祭の時代

日本では、近年、従来の映画祭やアートフェスティバルにかわって映像表現をテーマにした新しいタイプのフェスティバルが定着しつつあるようだ。そうしたフェスティバルの代表的存在は、2012年2月に4回目を迎えた「恵比寿映像祭」であるが、2009年に開催された「横浜国際映像祭」もまた、同じ方向性を指し示していた。特徴的なのは、これらのイベントがいずれも「映像祭」を名のっていることである。映画祭ではなく映像祭というこのネーミングの背後には、これまで制度的に分断されてきた「映画」と「美術」のあいだの垣根を取り払い、ますます多様化する映像表現の地平を視野に収めつつ、新たな枠組みのもと映像作品を提示し、考察しようという企画者の問題意識が見てとれる。これらのフェスティバルでは、ふだん映画館で作品を上映している「映画作家」と美術館やギャラリーで作品を展示している「映像作家」や「アーティスト」が、同じ会場(とは言え、いくつかのブースに分かれていることが多い)で作品を上映・展示するだけでなく、ふだんあまり接点のない映画研究者と美術研究者が企画やシンポジウムで協働している。また、会場も映画館や現代美術館ではなく、両者の中間的な場所であることが多い。恵比寿映像祭の会場は東京都写真美術館であり、ここは映画館と展示スペースを兼ね備えている。また横浜国際映像祭は、仮設的な展示スペース「新港ピア」をメイン会場にしていた。とは言え、ただ作品を同じ場所で展示・上映するだけで、ただちに映画と美術との枠組みが解体され、両者の対話が促進されるわけではない。むしろ実際の会場では作り手の意識の隔たりを感じることも多く、イベントごとに映画関係者と美術関係者が入れ替わるような棲み分け的状況も少なからず見られる。しかし、その一方で映画作家と美術作家、映画研究者と美術研究者が共通の場に進み出て作品を提示し、言葉を交わす状況も確かに生まれており、そうした場合には、映像表現の現在について刺激的な対話が行われるのである。

こうした映像祭が企画されるようになった背景には、これまで映画と美術の制度的区分を支えてきたメディアの固有性の観念の失効、メディアスペシフィックという問題系の一時的解体がある。1990年代中葉まではまだ、映画はフィルムという媒体に依拠する映像表現であり、美術はヴィデオテープやテレビモニターを用いた映像表現であるという了解がある程度まで前提されていたのに対して、近年ではデジタル化の進展によって、表現が依拠するメディアのレベルでは両者の差異がすっかり消滅してしまったのである。今日では、たいていの場合、映画作家も美術作家もともにデジタルビデオで撮影し、コンピューターにインストールされた各種のアプリケーションを用いて作品を仕上げている。したがって、映画作家は作品を発表するために、必ずしも映画館という装置(フィルム投影システム)を必要としていない。にもかかわらず、映画作家の映像表現が美術作家の映像表現とまったく異なる外観を呈するとすれば、それはメディアの固有性に根ざした美学的差異ではなく、デジタル映像のレトリックとしての表現スタイルの違いであり、その都度選択される展示(上映)フォーマット ––– 場所と方式 ––– の違いでしかない。しかし、だからといって、デジタル化によってメディアスペシフィックの問題系が完全に雲散霧消するわけではない。というのも、当然のことながら、コンピューター映像にも、それ固有の性質、独特な映像の肌理が備わっているからである。過去の様々な映像スタイルのシミュレーションがコンピューター映像の特徴であることは事実だが、コンピューター映像固有の肌理が映像の生成の質に影響を与え、映画やヴィデオとは異なる仕方で見る者に働きかけることは明らかであり、そのことが映像表現を変えていくことは避けられないのである(1)。実際、何人かの若手映画作家はすでにそうした映像環境の変化に鋭敏に反応しているようにみえる(2)。

ヴィデオ ––– 過去の遺物?

そういうわけで、コンピューター映像の時代にも、メディアスペシフィックの問題系が完全に存在意義を失うわけではない。そして、その解明には、映画やヴィデオとの比較が不可欠だろう。ヴィデオの技術的、美学的特性の徹底的な考察を通してそうした解明の出発点を提供しているのが、ドイツのメディア学者イヴォンヌ・シュピールマンのヴィデオ論(3)である。シュピールマンは、〈メディアの系譜学〉というアプローチを採用することによって、ヴィデオというメディアがいかにしてテクノロジーとして誕生し、独自の表現形式を持つメディアとして確立されていったのかを明晰に分析している。〈メディアの系譜学〉の視点から見た場合、ヴィデオはまず、先行する諸メディアからなる関係性の場の内部に新しいテクノロジーとして登場する(テクノロジーとしてのヴィデオの誕生)。しかし、この時点ではまだ、ヴィデオはその表現上のポテンシャルを実現していない。ヴィデオ独自の語彙の探求は、他のメディアの表現形式との対決を通して進行するのであり、この探求を通じて、最終的には、他のメディアから明確に区別される独自の美的表現形式の確立にいたるのである(メディアとしてのヴィデオの誕生)。したがって、〈メディアの系譜学〉は、ヴィデオというメディアの成立と発展を、通時性の軸においてのみならず、共時性の軸(諸メディアの共存と緊張関係)においても把握するのであり、それによって、映画にもコンピューター映像にも還元できないヴィデオのメディアとしての独自性を明らかにするのだ。さらにまた、この〈メディアの系譜学〉は、ヴィデオに確固たるメディア史上の位置づけを与えることによって、ヴィデオを単なる過渡的現象とみなすようなあらゆる目的論的、弁証法的メディア史観 ––– その代表は「デジタル革命」の言説である ––– にも修正を迫る。シュピールマンの研究は、20世紀の視聴覚メディア史に対する私たちの眼差しの精緻化にとって、ヴィデオというメディアの検証が重要な意義を持つことを明らかにしているのである。

まさしくこうしたヴィデオの重要性の指摘によって、シュピールマンのヴィデオ論は、今日のメディア研究のなかで特異な位置を占めることになる。というのも、現在のメディア研究では、ヴィデオに対して真剣な学問的関心が向けられることは非常にまれだからである。すべてのメディアがデジタル化のなかで収斂して行くように見える現在、ヴィデオはすでに時代遅れのメディアであり、せいぜい、アナログメディア(映画)からデジタルメディア(コンピューター)への移行期につかの間存在した過渡的なメディアに過ぎないとみなされているのだ(4)。

これはある意味で、逆説的な状況だと言えるだろう。一方では、これまでなかったほどに(デジタル)ヴィデオカメラは日常生活のなかに浸透し、誰もが様々なデバイスに搭載されたヴィデオカメラを使って日常を記録し、それを観賞している。そして、ヴィデオとともに登場した監視カメラは、都市空間の隅々にまで入り込んで私たちを見つめている。つまり、ヴィデオは単に姿を消したのではなく、むしろデジタル化のなかで拡散し、浸透していったということができる(5)。しかし、他方では、そうした現象を考察するデジタル文化論やニューメディア論のなかでは、1970年代以降のヴィデオ実践がまったく等閑視され、そこでなされた多様な探求がほとんど忘却されているのだ。その結果、20世紀視覚文化論やメディア文化論の歴史的展望に大きな歪みが生じている。ヴィデオというメディアが生み出した新たなタイプの映像とそれを用いた表現は、デジタル映像と密接に関連しているにも関わらず、私たちはヴィデオの存在をほとんど忘却して、映画(アナログメディア)からコンピューター(デジタルメディア)への ––– 多かれ少なかれ ––– ラディカルな変容という見取り図にしたがってメディアの歴史と現在を把握しようとしているのである。

こうしたメディア研究の視野狭窄の根深さは、まさにいま述べたアナログからデジタルへのパラダイムチェンジという見取り図を批判し、ある意味ではアナログとデジタルのあいだの連続性を強調する論者の思考からヴィデオという対象がすっぽりと抜け落ちていることに見てとれる。たとえば、いまやニューメディア研究の古典的著作であるレフ・マノヴィッチの『ニューメディアの言語』(2001年)では、インデックス的な写真映像にもとづくキノ=アイ(映画=眼)からシミュレーション映像にもとづくキノ=ブラッシュ(映画=筆)への移行が論じられているが、そこでマノヴィッチの特権的な考察対象となっているのは、ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』(1929年)である。マノヴィッチにとって、この映画はすでにデータベース映画になっており、デジタルシネマの諸特徴を先取り的に実現しているのだ(6)。しかし、その一方で、1970年代以降のヴィデオ作品は、マノヴィッチの考察のなかでほとんど言及されることなく、視野の外に追いやられている(7)。このことは、シュピールマンが豊富な具体例にもとづいて指摘する通り(8)、ヴィデオ作家たちこそがいち早くデジタル機器を導入し、デジタル映像の可能性を開拓していたことを想起するなら、奇妙なことだと言わざるを得ない。

日本の視覚文化研究において、このマノヴィッチのニューメディア論をも批判的に参照しつつ、現代社会における映像の生態を多面的に考察しているのは、北野圭介の『映像論序説』(2009年)である。「デジタル/アナログを超えて」という副題が示す通り、この研究で北野はデジタル vs アナログという二分法的な思考およびデジタル革命という展望を批判し、映画研究、ニューメディア研究、さらにイメージの科学をも包括した視点から、現在の映像のありようを詳細に検討している。しかし、こうしたアプローチにも関わらず、その考察は映画映像とコンピューター映像の比較を軸にしており、ヴィデオ映像については歴史的な比較対象としてすらまったく考察が加えられていない。ここにも現在の映像についての思考の多くが陥っている視野狭窄が見出されるのだ(9)。シュピールマンのヴィデオ論は、私たちの思考が陥っているこうした視野狭窄を思い起こさせてくれるだけでなく、20世紀後半の映像文化に開花した実に豊かなヴィデオ映像の世界を開示することによって、映画とコンピューター映像では汲み尽くすことのできない20世紀映像文化の一断面を鮮明に浮かび上がらせている。

映画とヴィデオ ––– メディアの自己反省に現れる差異

こうした視野狭窄を修正するには、ヴィデオによる映像表現の特徴を明確にする必要がある。つまり、ヴィデオは映画とは異なる原理にもとづいており、決してアナログメディアとして映画とひと括りにされ得るものではないことを確認する必要があるのだ。ここからは、みずからのメディアの諸条件を反省する二つの作品を簡潔に分析することによって、映画とヴィデオの差異を考察してみたい。分析する作品は、ジャン=リュック・ゴダールの1995年の作品『JLG/自画像』とスタイナ・ヴァスルカによる1978年の作品『ヴァイオリン・パワー』である。これら二つの作品を比較する理由は、いずれの作品も一種のセルフポートレートになっており、かつ、それぞれの仕方でメディアの自己反省を提示しているからである。

(1)『JLG/自画像』

ここでは特に『JLG/自画像』の最初の5分間を簡潔に考察する。映画の冒頭、電話のベルと子どもたちの声が響く中、薄暗い室内が示される。その窓辺には黒くぼんやりとしたゴダール本人の影が映っており、さらにコントラストを強調された少年時代のゴダールの写真が見えている。しばしの後、この影はゆっくりとマイクロフォンに近づき、息遣いも荒く語りはじめる。この冒頭のショットにおいて、ゴダールは映画のメディア的性質を強調してみせる。つまり、映画における映像とは、(スクリーンに)投影される光と影の戯れであり、また同時に、現実を記録するインデックス的映像でもある。そして、映画における音声は、つねに機械によって録音され、人工的に処理された音響である。

ここには映画における視聴覚性が明確に示されている。映画では映像と音響は二つの異なるメディア形式を持ち、あらかじめ分離されており、相互に交換不可能である。すなわち、映画における視聴覚性とは、〈映像+音響〉、あらかじめ分離された映像と音響の結合なのである。シュピールマンは、このような特徴を持つ映画的視聴覚性を、「マルチメディア的結合」として特徴づけている(10)。平倉圭がその卓越したゴダール論で明晰に分析してみせたように、映画というメディアにおいては、「いくつかの音−映像諸要素に還元された世界が、事後的に編集=再結合され、出来事の系列を構成する」のであり、「出来事はつねに編集の現場ではじめて構成される」のである(11)。まとめて言えば、この冒頭のショットでゴダールは、映画が必要とする人間の労働を ––– ナレーションのなかで ––– 数え上げながら、同時に映画の映像と音響がどのような機械の労働に依拠しているのかを提示しているのだ。

この作品では、映像と音響に加えて、さらにノートのページに書かれた文字が示され、それが映像および音響と独特の仕方で結びつく。いま考察している冒頭場面では、フランス革命期の月の名前の後に、「シャンブル・ノワール」、「マジックランタン」という言葉が示される。つまり、カメラオブスクラからマジックランタンを経て映画にいたる映像のテクノロジーの系譜が示唆されているのである。「シャンブル・ノワール」(暗室)という言葉の後には文字通りに暗い室内の窓辺が映し出され、次に「マジックランタン」という言葉が現れると、プロジェクターの回転する音とともに映画の音声が聞こえ、投影(プロジェクション)のメカニズムが想起される。ここではまだ真っ暗な室内は、続く一連のショットの中で徐々に明るくなっていき、カメラの前の世界の姿が開示されていくことになる。

ここまでの考察からも明らかなように、ゴダールの映画では、多種多様な映像と音声が類似と差異を介して結びつけられる(12)。この結合は一般にモンタージュと呼ばれるものであるが、映画では分離した映像と音声が結びつけられるだけでなく、コマに分かたれた無数の映像どうしが結びつけられねばならない。分離した諸要素の結合としてのモンタージュ、これが映画の基本原理である。

しかし、『JLG/自画像』の冒頭場面で印象的なのは、モンタージュだけではない。突然挿入される風の吹き荒れる湖岸を示すショットもまた、その映像と音響の強度によって私たちに強烈な印象を残す。この比較的長い無人のフィックスショットが私たちに突きつけるのは、カメラの前の世界を記録する写真映像の力である(もちろん音響の処理は行われている)。このショットに表れているような映画の本質的なリアリズム、世界を開示する光学的映像の強度もまた、映画の基本原理なのである。

ところで、この二つの一見矛盾する基本原理 ––– モンタージュとイメージ、フォルマリズムとリアリズム(13) ––– は、実際には、映画において相互に強化し合う関係にある。モンタージュによる映像的、音響的諸要素の組み換えが、新たな光のもとで世界を提示することを可能にするのだ。実際、いま言及した湖岸のショットでも、それは孤立して存在しているのではなく、音響や色彩の面で他の映像とひそかに結びついており、その結びつきが映像の強度を生み出しているのである。

さらにこの冒頭場面の後半では、ヴィデオカメラとテレビ受像機が登場する。ランプの灯ったサイドテーブルの脇をカメラがゆっくりと前進移動していくと、奥の部屋のテーブルの上に置かれたデジタルヴィデオカメラが見えてくる。このヴィデオカメラの背面には小さなモニターが付いており、そこには窓の向こうに見える(そしてカメラのレンズが向けられている)向かいの家の水色のファサードが表示されている。一見すると、ここではシュピールマンが論じたようなヴィデオ特有の再帰性が主題化されているように思われるかもしれないが、実際にはそうではない。ここでゴダールが行っているのは、ヴィデオに特有の再帰的構造(即時再生にもとづく閉回路やフィードバック)の分析ではなく、フレームの二重化による映画映像の反省、つまりフレームに縛られた映像という映画映像のメディア的条件への反省なのである。その証拠に、この場面では、様々な仕方でフレームの機能 ––– 切り取りによって世界を可視化すること ––– が強調されている。前進移動するカメラは、まず扉にはめ込まれ、木で枠づけられたガラス越しに奥の部屋を提示し、次にそのまま右に旋回しながら、もうひとつの別の部屋に置かれたテレビモニターに表示される映画の映像を示すことになる。そして、その直後には、額縁に入った油彩画を示すショットが挿入される。この映像の連鎖からはっきり見てとれるように、ここでゴダールが主題化しているのは、「見えるものの提示」––– このシークエンスを締めくくる字幕の言葉である ––– におけるフレームの機能、言い換えれば、フレームの中に世界がイメージとして現出するという事態であり、そこで用いられている方法は、窓や鏡によるフレームの二重化という映画的再帰性のお馴染の表現手法と基本的には変わらない。ここでゴダールがヴィデオを扱うやり方は、徹頭徹尾、映画的なのである。

整理すると、ゴダールは『JLG/自画像』の冒頭のシークエンスにおいて、映画の三つの基本原理を主題化している。その第一は映像と音響の分離にもとづく結合としての視聴覚性であり、第二はそれら映像的、音響的諸要素のモンタージュ、そして第三に光学的・写真的リアリズムである。そのうえでゴダールは、映画映像とフレームとの本質的な結びつきを指摘し、映画と絵画との親縁性を強調している。私たちは、この冒頭の一連の場面のなかに、みずからの出自と存立条件を考察する映画の自己反省 ––– 映画的再帰性の現れ ––– を見ることができるだろう。

(2)『ヴァイオリン・パワー』

ではヴィデオにおけるメディアの自己反省は、どのような形をとるのだろうか。その一例として、ここではスタイナ・ヴァスルカの『ヴァイオリン・パワー』を取り上げてみたい。というのも、まさにこの作品でスタイナは、ヴィデオ映像と映画映像との差異を明示的に主題化しつつ、ヴィデオ映像の諸特性を考察しているからである。

この作品の冒頭では、スタイナが固定されたカメラの前でヴァイオリンのソロを演奏している。彼女の姿を捉える映像はきわめてドキュメンタリー的であり、映像と音声は正確に同期している。これは映画的なリアリズムにもとづく映像だと言ってよい。しかし、しばらくすると、突然ショットが切り替わり、ビートルズの「レット・イット・ビー」に合わせてスタイナがヴァイオリンを弾く映像になる。このときスタイナはロック・ギタリストのような派手な身ぶりでヴァイオリンを奏でるのだが、ヴァイオリンの音はまったく聞こえず、ビートルズの演奏だけが流れている。つまり、映像と音声との不一致が導入されるのである。そして、曲のサビが始まると、スタイナはついにヴァイオリンを弾くことを放棄し、カメラ目線で歌詞を歌いながらカメラに近づく。しかし、ここでもスタイナの声はまったく聞こえず、男性の歌声と女性の口元のクロースアップが結びつけられる。これは音声とその音源の映像とあいだの間違ったつなぎであり、過激なリップシンクによって、むしろ映像と音声の不一致を際立たせているのである。

映像と音声との一致/不一致の違いはあるにせよ、ここまでの映像の連鎖は、イメージトラックとサウンドトラックの分離にもとづく結合(映画的視聴覚性)、飛躍をはらんだショットの連鎖(モンタージュ)、および光学的リアリズムを提示しており、明らかに映画映像を律する基本原則によって構成されている。それに対して、このリップシンクの映像に続くヴィデオの残りの部分では、そうした映画映像とは異なるヴィデオ映像の諸特性が明示されることになる。

リップシンクに続く最初のセクションでは、二つのカメラで撮られたヴァイオリンを弾くスタイナの映像が、彼女が出すヴァイオリンの音によって切り替えられる。この次のセクションでも同様に二つの映像が切り替わるが、そこではカメラに対して正面を向いたスタイナの映像と後ろ向きの映像が交替する。シュピールマンが論じているように(14)、ここではスタイナの弾くヴァイオリンの音が、二つのカメラの優先順位を切り替えるキーヤーをコントロールしているのだ。こうした音声による映像のコントロールが可能なのは、ヴィデオでは映像と音声がともに電気信号であり、したがって、相互に変換可能だからである。この映像と音声の相互変換可能性こそが、ヴィデオにおける視聴覚性である(15)。この視聴覚性は、映画的なマルチメディア的結合とは明確に区別される。映画的な視聴覚性においては、映像と音声が結合の関係にあるが、ヴィデオ的な視聴覚性では両者が変換の関係に置かれるのである。

いま言及した、スタイナの後ろ姿とこちら向きの姿が入れ替わるセクションでは、スタイナの正面につねにモニターが見えている。つまり、スタイナはみずからの映像をリアルタイムに確認しながら、映像に加えられるエフェクトを調整しているのである。ここで主題化されているのは、ヴィデオ映像に備わる即時再生という性質(カメラとモニターで同時に電子信号が構成・再構成されること)、および、それが可能にする再帰的構造である。私たちがヴィデオ映像に見るのは、電子的な信号状態の変化、つまり信号変換のプロセスであるが、このプロセスはその即時性ゆえにリアルタイムに操作可能である。それゆえ、ヴィデオ映像には本来的に再帰的構造(閉回路的またはフィードバック的構造)が備わっている。スタイナが『ヴァイオリン・パワー』で明示してみせるのは、この再帰的構造に根ざしたプロセスである。この再帰的プロセス ––– 二つのスタイナの映像が切り替わること ––– は、一見モンタージュに似た印象を与えるとしても、厳密に言えば、映画的なモンタージュとは別物である。というのも、ここで私たちが見るものは、音声信号によって操作された映像信号の状態変化であり、コマ画像に立脚した映像単位の結合ではないからである。ヴィデオにはそうした映像単位が存在しない以上(16)、モンタージュの概念を映像表現の構成原理という意味では適用することができないのだ。実際、『ヴァイオリン・パワー』の文脈では、スタイナを示す二つの映像の交替は、その後のセクションで現れるスタイナの姿の抽象的な波形への解体と本質的に同じプロセスを表しているのであり、前者をモンタージュ、後者を視覚エフェクトと呼び区別することは、ヴィデオ映像の記述に映画の基準を持ち込むことに等しいのだ。

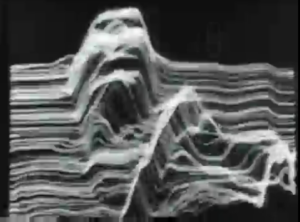

上述のセクションに続く部分では、ヴァイオリンを弾くスタイナの映像が、スキャンプロセッサーによって歪められる。そこではヴァイオリンの音の波動が変調させられ、それによって映像の変調がコントロールされるのである。スタイナの映像は、最終的に具象性をほとんど失い、純然たる波形の重なりに解体してしまう。そして、その波形の重なりが抽象的な三次元的形態を作り上げることになる。ここでスタイナが明示しているのは、ヴィデオ映像の基礎をなす電子信号の本質的なノイズ性である。シュピールマンは、「ヴィデオの原材料はノイズである」指摘しているが(17)、このノイズ性によって、ヴィデオ映像は、映画が依拠する写真的リアリズムから決別することになる。したがって、『ヴァイオリン・パワー』が示唆しているように、非具象的・抽象的なヴィデオ映像は、絵画ではなく音楽と密接な関係を持つのである。

ここまでの考察をまとめると、スタイナは『ヴァイオリン・パワー』において、あえて映画的映像を模倣することから出発することで、映画映像とヴィデオ映像の差異を明らかにしている。そこでは、映画的視聴覚性、モンタージュ、光学的リアリズムに対して、ヴィデオ的視聴覚性、再帰的プロセス、ノイズ性が対置されるのである。また『ヴァイオリン・パワー』の後半部分が示唆する通り、ヴィデオではイメージフィールドが必ずしも画面のフレームと一致しないがゆえに、映画的なフレームの重要性もまた相対化される。そして、作品の最後では、再びスタイナの姿がリアリスティックな形で提示される。作品の冒頭と同様に彼女が一人でヴァイオリンを弾く姿が映し出されるのだが、今回は彼女の背後に複数のモニターが置かれており、カメラとモニターが形作るループ構造によって、無限に連なるスタイナの映像が作り出される。ゴダールの作品では、メランコリックなトーンで語られるみずからの喪 ––– そして映画の喪 ––– から自己反省のプロセスが始動していたのに対し、スタイナの作品では、最後に C’est moi! というユーモラスな自己言及的コメントが発せられる。つまり、ヴァイオリンによってヴィデオを演奏するスタイナの姿は、音楽家からヴィデオアーティストになった彼女自身の道程をユーモラスに示しているのである。

以上の考察から明らかなように、ジャン=リュック・ゴダールとスタイナ・ヴァスルカの作品は、いずれも一種の自己省察であり、メディアの自己反省でありながら、その方法と形式はまったく異なっている。これが示唆しているのは、映像による思考は必ずしもつねに映画的であるとは限らず、ヴィデオ的な映像思考というものも存在するということである。ヴィデオは映画とひと括りにできるアナログメディアではなく、映画とはっきり異なる原理に依拠する映像表現である。スタイナの作品が明瞭に示している通り、多くのヴィデオ作品にとって、映像の精細度、モンタージュの切れ味、フレーミングの正確さなどの映画的価値は、二次的な重要性しか持っていない。そもそも、映画におけるモンタージュやフレームの概念をヴィデオにそのまま適用することはできないのである。それにもかかわらず、そうした価値や概念を無批判にヴィデオ作品に適用するならば、それは映画の基準を暗黙のうちに唯一の映像言語として一般化し、ヴィデオ映像という別種の映像の生態を無視することにほかならない。そうなってしまえば、20世紀映像文化史に対する私たちの眼差しは著しく偏ったものになってしまうだろう。映像と私たちの関係が大きく変容しつつある現在、ヴィデオ映像の歴史を再認識することは、必要不可欠な作業であると思われる。

(1) 以下を参照のこと。藤幡正樹『不完全な現実 デジタルメディアの経験』 NTT出版、2009年、特に231-253頁。

(2) たとえば、瀬田なつきの諸作品にそうした鋭敏な反応を見ることができる。

(3) イヴォンヌ・シュピールマン『ヴィデオ 再帰的メディアの美学』 海老根剛監訳、柳橋大輔、遠藤浩介訳、三元社、2011年。

(4) 最近になって俄にヴィデオへの関心が復活しつつあるが、その背景にはヴィデオテープ作品の保存の問題がある。

(5) 1970年代のヴィデオアートの実践をアクチュアルな文脈で再利用してみせた最近の事例は、福島第一原発のライブカメラを指さす作業員のパフォーマンスである。ここではヴィト・アコンチの作品(Centers, 1971年)が引用されている。以下を参照のこと。http://pointatfuku1cam.nobody.jp/ および http://www.youtube.com/watch?v=WbXtVQbmWQ0。

(6) Lev Manovich: The Language of New Media. MIT Press (Cambridge, Mass.) 2001. See Prologue.

(7) 唯一ヴィデオが言及されるのは、ショット内モンタージュの一例としてキー合成が論じられる個所である。Ibid. p. 149-152. ちなみに、後に指摘するようにヴィデオにおけるキー合成をモンタージュとみなせるかどうかには、議論の余地がある。

(8) イヴォンヌ・シュピールマン、前掲書、たとえば、196頁以下を参照。

(9) 同書の考察は幅広い理論を参照した多視点的なものであるだけに、ヴィデオ映像とその理論に対する言及の欠落はいっそう際立っている。北野圭介 『映像論序説 〈デジタル/アナログ〉を越えて』、人文書院(京都)、2009年。

(10) イヴォンヌ・シュピールマン、前掲書、24頁以下を参照。

(11) 平倉圭 『ゴダール的方法』、インスクリプト(東京)、2010年、28頁。

(12) ゴダール作品における編集の基本原理としての「類似」については、以下を参照。平倉圭、前掲書、182頁以下。

(13) 北野圭介、前掲書、53頁以下を参照。

(14) イヴォンヌ・シュピールマン、前掲書、401頁以下を参照。

(15) 同書、21頁以下参照。

(16) 同書、19頁。「電子的に記録され、出力メディアに転送され、たいていの場合、ディスプレイ上に映し出される〈映像〉は、信号の絶えざる流動的運動を考慮するという条件のもとでのみ、映像と呼ばれるに値する。それゆえ私は、電子映像の持つそうした不安定で非統一的な性質にふさわしく議論を精緻化するために、ヴィデオの、信号プロセスに根ざした変換的特性を、––– たとえば「タブロー」やコマや「フレーム」のような ––– イメージの空間的・時間的に限定されたありようから概念的に区別し、際立たせることを提案したい。」

(17) 同書、25頁。

(初出:『ASPEKT』45号、立教大学ドイツ文学研究室、2012年、47-65頁)