訳者付記

本務校の授業で使用するために日本語に訳した文章を公開します。今回翻訳したのは、Rick Altman: The American Film Musical. (Indiana University Press, 1987) の第4章 The Style of the American Film Musical に含まれる “Audio Dissolve” と題された1節です。本書はミュージカル映画研究の基本文献であるだけでなく、ジャンル映画研究の理論と実践の両面においてもきわめて重要な著作です。とりわけミュージカル映画の構造とスタイルを考察するさいには欠かせない本だと思います。今回訳出した部分では、ミュージカル映画における音楽の機能的特徴、そして歌・音楽・ダンスの結びつきが明晰に論じられています。なお今回はウェブ公開の利点を活かして、論じられている場面の動画(YouTube)にリンクを張るようにしています。

実際に場面を確認しながらアルトマンの分析を読んでみると、結構、細部に食い違いがみられることに気づきます。本書は1987年の出版ですので、レンタルビデオやDVDの普及以前のフィルムスタディーズの成果です。おそらくいま同じ本を書けばこのような画面の記述の食い違いは生じないでしょう。しかしながら、アルトマンによる場面分析を読んでいると、記憶にもとづく記述であるからこその密度を感じます。一期一会のスクリーン体験の熱が筆致に感じられるのです。それゆえに、アルトマンの論述は、細部において事実関係の齟齬が多少みられるにしても、観客にとってミュージカル映画を観る経験がいかなるものであるのか、ミュージカル映画を見る観客とスクリーンのあいだで何が起こるのかについての厳密きわまりない分析たり得ていると思います。

映画の音(音楽)の研究において、アルトマンの仕事は非常に重要だと思いますが、残念ながらほとんど翻訳がありません。これまで卒論でミュージカル映画を取り上げる学生に対しては無理やり英語で読ませたりしていましたが、普段の学部の講義やゼミではなかなかそうもいかず不便を感じていたので、一部だけでもと訳出した次第です。あくまでも学部の授業用教材としての翻訳ですので、卒論その他で参照する場合には、必ず原典を確認してください。〔 〕内は訳者による補足です。著作権その他の理由で予告なく公開を中止する可能性があります。

アメリカのミュージカル映画のスタイル

リック・アルトマン(翻訳:海老根剛)

(Rick Altman: The American Film Musical. Indiana University Press, 1987, p.62-74.を翻訳)

オーディオ・ディゾルヴ

無声映画の劇場でも、映画を観る経験は、二つのタイプの音声の競合によって定義される。劇場の後方からは映写機の回転音が聞こえる。この機械的な回転音は、映画そのものが現実ではなく、映写の産物に過ぎないことを私たちに絶えず思い起こさせる。劇場の前方では、ピアノ奏者が演奏している。演奏者は映写機のノイズをかき消すことでイメージの人工性を隠そうと必死になって、鍵盤を叩く。

映写機〔の音〕 : ピアノ〔の音〕

現実 : 映画

この対立はトーキー映画において、分離可能な二つのサウンドトラックの対立に置き換えられる。つまり、現実主義的な音声の担い手である物語世界のトラック(diegetic track たとえば都市の街頭の交通のノイズ)と、器楽伴奏の担い手である音楽トラック(music track たとえば恋人たちのキスに重ねられるテーマ音楽)である。慣習的に、これら二つの音声トラックは、かなり特殊な意味を帯びている。すなわち、物語世界のトラックは現実を反映し、音楽トラックは血肉からなるこの世界を超越したロマンティックな領域に映像を引き上げるのだ。

実験映画ではないほとんどのトーキー映画を例に挙げることができるが、デヴィッド・リーンの『逢びき』(Brief Encounter, 1946年)が特に明瞭なこの慣習の利用例を提供している。この中産階級の浮気を描いた典型的にイギリス的な心理ドラマは、かなりの部分が戦後イギリスの田舎町の駅舎で展開する。私たちは、ガラスのカチャンという音や椅子がガタガタいう音、列車の到着を待っている人々の足音を聞く。すると突然、ベルが鳴り、シューシューと煙を吐き出す機関車が現れ、客室の扉がバタンと閉まり、列車が発車する。しかし、時折、これらの物語世界の音声が背景に退き、ラフマリノフのピアノ協奏曲第二番のロマンティックな旋律が聞こえてくる。中産階級の道徳と現実的な制約を超越した世界の象徴であるラフマリノフの音楽は、私たちを「いまここ」から抜け出させ、特別な領域へと引き上げる。それはロマンティック・ラヴとそれを描く映画の私的な領域である。

二つの音声トラックのこうした全般的な分離と対立のなかで、ミュージカルはユニークな位置を占めている。というのも、ミュージカルの定義は、まさしく、それら二つのトラックの融合に依拠しているからである。ほとんどすべての映画は、音楽を独立した音楽トラックに配置する。一方、ミュージカルは音楽を物語世界のトラックに収録する(すなわち、音楽は、他の映画でのように音楽トラックを録音する不可視の演奏者によって演奏されるのではなく、役者によって上演される)。非ミュージカル映画では、音楽トラックと物語世界のトラックは完全に分離されたままであるが、ミュージカル映画では両者の間に絶えず交差がある。音楽が物語世界のトラックに現れ、物語世界の物音が音楽に変換される。この混合は、アメリカのミュージカル映画のスタイルの核心にある。二つのトラックの分離を解体することで、ミュージカルは現実的なものと理想的なものの間の境界を不明瞭にするのである。

この融合の鍵になるのは、私がオーディオ・ディゾルヴと呼ぶ技術である。ひとつのイメージから別のイメージに移行する際にオーバーラップを用いるヴィデオ・ディゾルヴと同様に、オーディオ・ディゾルヴもまた、ひとつの音声から別の音声に移行する際にそれらの音声を重ね合わせる。オーディオ・ディゾルヴの最もありふれた形式は、物語世界のトラック(たとえば会話)から音楽のトラック(オーケストラ伴奏)に移行する際に、物語世界内の音楽の媒介を利用することである。他の様式上の特徴以上にミュージカルを特徴づけるこの単純な方法は、長い間、ミュージカルに典型的な、どこか非現実的な技術とみなされてきた。たとえば、オーティス・ファーガソンは、彼がミュージカルの主要な問題とみなしている事柄、すなわち最初のナンバー〔曲〕をどうやって導入するかについて、次のように書いている。「映画が始まってまだそれほど経っていないときに、なんらかの仕方で誰かが完全に日常的な会話から離陸して、声を張り上げねばならない。電車(train)に乗りたくないから雨(rain)の中を歩くんだ、とかなんとか歌い出す(突然、20人編成のバンドが部屋の中にいる)。作品の他の人々はみな、注意深くそれを見つめる。まるでそれを気に入ったみたいに。まるでそれがまったく自然な成り行きであるかのように。」ファーガソンが指摘し損なっているのは、そこにいる注意深い他の人々が、たとえ動いていても、まったく物音を立てないことである。というのも、物語世界のトラックは、歌以外のすべての要素をはぎ取られてしまっているからである。

しかし、歌は物語世界のトラックの一部だと言えるだろうか。歌は登場人物に属するように思えるし、登場人物の唇の動きは言葉〔歌詞〕と同期しているので、歌は物語世界を構成するように見える。しかし、他のタイプの映画以上に、ミュージカルは、ダビング、再録音、ルーピング〔繰り返し再生される映像に合わせて役者が台詞を吹き込むこと〕、ポストシンクロ〔映像と音声を別録りして事後に同期させること〕といった、映像と物語世界の音楽を別々に収録する技術を利用してきた。もちろん、音楽トラックを別に録音することはごく普通の実践である。しかし、アメリカではミュージカルだけが、通常の手続きとして、物語世界のトラックの主要な部分をも映像とは別に収録している。このポストシンクロの戦略は、ミュージカル全体の戦略のなかで多くの機能を果たしている。鮮明で技術的により完璧な録音を提供するという明白な機能に加えて、ポストシンクロは呼吸音その他の努力の徴を隠ぺいし、音程の乱れを手直しして、一般に不気味で現実離れした効果を生み出す。それは現実のなかに理想の世界を注入するのだ。さらに重要なのは、ポストシンクロの実践が、媒介的要素としての物語世界の音楽の重要性を反映していることである。この媒介的要素の周囲にミュージカルのスタイルは作り出される。一方において、私たちは純粋に物語世界的な音を、すなわち映像と音声を結びつける明らかに論理的な関係によって定義される音を聞く(ドアが閉じられる映像を見て、バタンと閉まる音を聞く)。ほとんどの場合、この関係は、映像と音声を同時に収録することによって確立される(たとえば、それによって俳優の言葉と唇の動きの同期が確保される)。他方において、私たちは純粋な伴奏音楽を、すなわち映像との物語世界的な関係の欠如によって定義される音楽を聞く(ただし主題的な関係は存在するかもしれない)。一般に、この音楽は映像とは別に収録され、事後的に同期される。

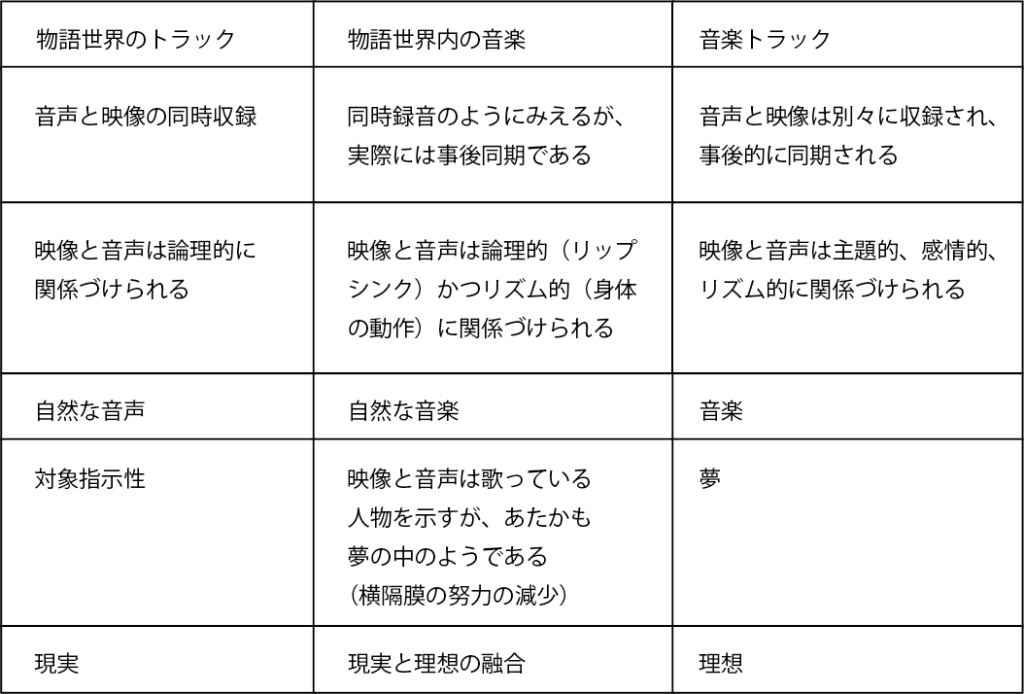

それでは物語世界内の音楽の場合はどうだろうか。この音楽は、バタンと閉じられるドアの音と同様に、物語世界によって動機づけられている。しかし、それは音楽であって物音ではない。またそれは、多くの場合、同時録音ではなく、事後的に映像に同期させられる。したがって、物語世界内の音楽は、二つのトラックの双方と極めて密接な関係を保持している。音源と動機づけの観点から見るならば、それは物語世界のトラックに属している。しかし、実際の産出過程と一般的な効果の観点から見るならば、それは音楽トラックに属しているように思える。物語世界内の音楽のこうした両価的性質は、オーディオ・ディゾルヴの中心的位置づけに通じている。この媒介的機能は、以下の表によって最も的確に表すことができる。

物語世界内の音楽は、二つの世界が出会う場所である。ひとつは無慈悲な現実の領域で、そこでは扉が閉じられるとバタンという音がする(行動が音声を産出する)。もうひとつは理想の国であり、そこでは音楽のタイミングに合うときにのみ扉が閉じられる(音楽が行動を産出する)。現実の生活とたいていの映画の物語世界のトラックでは、人々は生活するなかで、活動の作用として音を生み出す。ミュージカルの特権的な瞬間は、この関係をひっくり返し、事前に収録された音楽に合わせて動くように人々を誘うのである。ルビッチは『ラヴ・パレード』(Love Parade)の結婚式の場面を拍子に合わせて展開させているが、それは自然な活動と音声に対する(同じ拍子に合わせて録音された)音楽伴奏の優位を確実にするためである。あらゆるダンスは、定義上、リズムの同様な優位を伴っている。こうした観点から見るなら、すべてのミュージカルは、人生に対する二つの別々のアプローチ、一見すると相互に排除し合うアプローチを含んでいる。つまり、物語世界のトラックだけが聞かれる現実の世界と、映画の見せ場となる曲によって提示される理想の世界である。この理想の世界では、音楽トラックだけが聞かれ、物語世界の物音は取り除かれる(タップのようなリズミカルな音は例外である)。前者の場合には、音は活動によって生み出され、後者の場合には、動作は音楽のリズムにしたがうことになる。この二つのあいだで、物語世界内の音楽は橋渡しの役目を果たす。なぜなら、それは自然な因果関係(口の動きが音声を生み出す)とリズムによる因果関係(音楽がリズミカルな動きを生みだす)の両方の法則にしたがうからである。

いくつか具体例を取り上げてみよう。作曲家の伝記を脚本化する際の困難が、ここではとても有益な事例である。典型的には、作曲家の人生のいくつかの側面についての報告が、映画の物語世界のトラックに主要な素材を提供する。しかしながら、伝記物の存在理由は作曲家の忘れられない楽曲にこそあり、この楽曲は音楽トラックを提供する。ここで脚本家と監督は、次のような明白な技術的問題に直面する。ひとつの水準〔作曲家の伝記的エピソード〕からもうひとつの水準〔作曲家の代表曲〕への移行を、舞台公演を撮影するという手法に絶えず訴えることなく成し遂げるにはどうしたらよいのか。ジェローム・カーンに捧げられたMGMの作品『雲流るるはてに』(Till the Clouds Roll By)では、カーンのキャリアは、生涯の友となるアレンジャーのヘスラーを訪ねるところから始まる。ヘスラーの娘がカーン作曲の「カルーア」をピアノで弾き、ヘスラー自身はこの曲をどのように管弦楽に編曲するかを語っていく。彼が使いたいと思う楽器の名前を口にすると、その楽器の演奏が始まる。最終的に私たちは、娘のサリーがカーンの曲をピアノで弾くのを見る一方で、その曲の管弦楽バージョンを聞くことになる。物語世界内のピアノの音楽は、ヘスラーの家の場面とそれを超えた領域を結びつける橋渡しの役割を果たしている。この現実を超えた領域では、カーンの音楽が最上のオーケストラにふさわしいものと認められるのである。(ピアノ・バージョンを担う)物語世界のトラックがカーンの過去を表象しているとするなら、(管弦楽バージョンを担う)音楽トラックは、ヘスラーのアレンジによって促進されるカーンの前途有望な未来を表象している。この標準化された進行(会話→物語世界内の音楽→非物語世界の音楽)は、ミュージカルの歴史を通して絶えず現れる。もうひとつの〔作曲家の〕伝記物であるMGMの『ワーズ&ミュージック』(Words and Music)では、リチャード・ロジャース(トム・ドレイク)が自分の楽曲「マンハッタン」を二度演奏する。最初の時にはピアノによる音楽がみすぼらしく孤立している。だが二回目には(ミッキー・ルーニーの歌う)ロレンツ・ハートの歌詞が魔法のタッチを加え、オーケストラによる伴奏へのオーディオ・ディゾルヴを呼び覚ます。この短いシークエンスで、「マンハッタン」は、ロジャースとハートについての物語という限定された文脈から脱して古典的楽曲の神話的領域に移行する。すなわち、この音楽は私たちの記憶を掻き立て、良き時代を思い出させるのである。

ここで補足として、ミュージカル映画のオーディオ・ディゾルヴの利用が、ミュージカル映画の技術的関心をブロードウェイ・ミュージカルの技術的関心から、どの程度まで区別するものなのかを述べておいてもよいだろう。ごく稀な例外を除いて、ライヴステージのミュージカルでは、歌の音楽とオーケストラの音楽が、冗長とも思えるほどに絶えず結びつけられる。登場人物が歌いだす準備ができると、一般に受け入れられた慣習にしたがって指揮者は立ち上がり、指揮棒を振って、歌手が歌いだすのと同時かその直前に、オーケストラを呼び覚ます。したがって、ブロードウェイのミュージカルには、二つの音楽の水準しかない。すなわち、歌わない部分と歌う部分である。それに対して、映画のサウンドトラックのより複雑な性質は、第三の音楽の水準を付け加える。この第三の水準が最も重要な「場所」であり、その存在こそがこのジャンルにとって不可欠の構成要素である。次の例を考えてみよう。『ブルー・ハワイ』(Blue Hawaii)の冒頭近く、エルヴィス・プレスリーは、オーストリア製のオルゴールを恋人の祖母にプレゼントする。エルヴィスは、音楽はオーストリアのものかもしれないがメッセージはどの言語でも同じだ、と言う。オルゴールが開かれ、音楽が流れ始めると、エルヴィスはそれに合わせて、途方もなく心地よい歌声で「好きにならずにいられない」(I Can’t fall in love with you)を歌い出す。しかし、彼が歌詞を歌い終わる前に、オルゴールのメロディーにフル・オーケストラが加わる。実際のところ、まもなくオルゴールの金属的な中央ヨーロッパ的な響きは、オーケストラに大きなコーラスが加わることで完全に消え去ってしまう。気づかないうちに、私たちはハワイの裏庭でのバーベキューの場面から、言語と空間と時間を超えた領域に横滑りしてしまっている。オルゴールの音楽の消滅とともに、私たちは、あれやこれやの特定のプロットから切り離された純粋な音楽の世界に移動してしまったのだ。時間が止まり、偶発的な諸々の関心がはぎ取られて物事の本質の認識にいたる超越の「場所」に、私たちは到達した。しかし、この特権的な瞬間が永遠に続くことはありえない。注意深い音声のミキシングが、物語の音声を時間と空間を欠いた純粋な音楽の超越的領域へと滑らかに架橋したのと同様に、オーディオ・ディゾルヴは私たちを優しくナラティヴ〔物語〕へと引き戻す。非物語世界のオーケストラとコーラスから、エルヴィスのための非物語的なオーケストラの伴奏とオルゴールの物語世界内の音楽へと、私たちは移行する。そして、オーケストラの響きがが消え去ると、私たちは最初の場所に、すなわちバーベキューをしている裏庭のエルヴィスとオルゴールのもとに取り残される。もしこれが舞台作品だったなら、エルヴィスとオーケストラは、間違いなく、同時に歌と演奏を始めただろう。そして、コーラスは適切なリフレインと反復のためにリード・シンガーと交替したことだろう。歌という特別な領域は対話の退屈な世界に対置され、両者はむき出しの対立、二つの正反対の領域のあいだの妥協を許さない二者択一を構成する。一方、映画は、そのような対立の絶対性を解体するために、物語世界内にある音楽の音源 — オルゴール — を導入する。物語世界内の音楽は、時間に縛られたナラティヴと物語世界を超えたところにある音楽の無時間の超越とのあいだに橋を架けるという特別な機能を担っているが、そうした物語世界内の音楽のミュージカル映画への導入の他の多くの事例と同様に、オルゴールは沈黙させられるためにのみ、乗り越えられるためにのみ、存在する。それはあたかも、天上の美を誇るベアトリーチェに観客を委ねてひとり取り残される現代のウェルギリウスのようである。したがって、舞台の慣例と比較した場合、映画は、複雑な音声ミキシングの柔軟性を利用して、観客を、ゆっくりと気づかれぬような仕方で、特別なものとしての歌という単純な観念から、音源を持たない、物語世界を超えた音声のさらに偉大な超越へと移行させようとするのである。

音楽を伴わない物語世界の音声から物語世界内の音楽を経由して物語世界の音声を伴わない非物語世界の音楽へと移行する動きは、間違いなく、オーディオ・ディゾルヴの最もありふれたバージョンだが、他の多くのバージョンも存在している。ひょっとしたら、これらのバージョンのうち最も特徴的なものは、リズミカルな歩行を橋渡しとして利用するフレッド・アステアのバージョンかもしれない。アステアの全キャリアを通して、このテクニックは彼のトレードマークであり続けており、一人でなされるときも、才能あるパートナー(とりわけジンジャー・ロジャースとシド・チャリシー)とともになされることもあった。『トップ・ハット』(Top Hat)の最初のソング/ダンス(“Fancy Free”)において、アステアは、エドワード・エヴェレット・ホートンとの会話から歌への移行を、声のパターンをリズミカルかつ旋律的にするだけで成し遂げている。そこには、「ここでアステアは歌い始めた」と言えるような時点が存在しない。物語世界内の会話から物語世界内の歌への移動は連続的で、知覚しがたい。オーケストラの登場も、アステアの声の背後で伴奏がフェードインするという単純な手法によって、同様に知覚不能なものになっている。発話から歌への極めて自然な移行をやってのけたアステアは、今度はすべての動作を歌のリズムに服従させることによって、同じ作業を反復する。決定不能なある時点で、私たちは突然、アステアが踊っていることに気がつく。しかし、私たちは彼が踊り始めるのを決して見なかった。話すことから歌うことへのアステアの緩慢な移行が、歌からオーケストラ伴奏へのさらなる横滑りを正当化するのと同様に、歩くことから踊ることへのアステアの移行は、彼の周りの空間をステージに変えることになる。同じテクニックによって、私たちは、アステアの次の曲(“A Lovely Day to Be Caught in the Rain”)に導かれる。今度はジンジャー・ロジャースも一緒である。アステアはロジャースに好印象を与えようとして、歩行からダンスに移行する。しかし、彼女はそれをまったく受け入れない。だがそれでも彼女はステッキで拍子を合わせずにはいられない。そして、これはすぐに、歩きながら足音で拍子を合わせることへと変化する。ロジャースは、アステアの動きのひとつひとつをからかいながら、野外音楽堂を歩き回る。しかし、彼の動作をからかうには、それを模倣しなければならない。そういうわけで、ここでも再び知覚不能な仕方で、リズミカルな動作がダンスへと導かれることになる。それまでただの野外音楽堂に過ぎなかった野外音楽堂は、いまやステージに変容する。そういうわけで、このナンバーは、カメラへのお辞儀で閉じられるのである。この時点までに、すべての物語世界の音声は、排除されるか、音楽のリズムに吸収されている。雨をもたらした雷を伴う嵐は、今や現実的主義的な機能を放棄し、カップルの歌と踊りのナンバーの伴奏として役立つことになる。

『ミュージック・マン』(Music Man)のなかでロバート・プレストンが認めている通り、「歌うことは話すことの継続にすぎない」。物語世界の音声(話すこと)と物語世界内の音楽(歌うこと)とのあいだのこの連続性こそが、オーディオ・ディゾルヴを強化する(またそれによって強化される)のである。話すことと歌うことの連続性を確立することは非常に重要であるがゆえに、ミュージカルは、最も明瞭に発話と歌を架橋する発声活動であるハミングに極めて特別な地位を与えねばならない。膨大な数のハリウッド・ミュージカルの歌は、キャッチーなメロディーをハミングする登場人物で始まり、続いてオーケストラによる伴奏を呼び出して、最後には登場人物—物語世界の住人を私たちはそう呼ぶ—を歌手に、つまり歌の国の市民に変える。ハミングと厳格な言語的規則からの自由とともに、一連の関連し合う瞬間のすべてが生じる。そこではシニフィアンの自由な戯れと、慣れ親しんだコード化されたパターンからの声の解放が、ドゥム・ドゥ・ドゥム(dum-de-dum)やア・ラ・ディ・ダ(a la-di-da)、あるいは最も有名なリードインであるジーン・ケリーの「ドゥー・ドゥル・ドゥ」(doo-dle-do)の中で結びつく。このジーン・ケリーのハミングは、落ち着いた調子の率直な会話とずっと陽気な雨の中で歌うこと〔「雨に唄えば」の歌〕とのあいだを橋渡しする。

音声について言えることは、動作にも当てはまる。踊ることはリズミカルに歩くことにすぎない—ミュージカルはそう認めているように思える。この仮説は、『踊らん哉』(Shall We Dance)の犬の散歩の場面において、エレガントに証明されている。そこでアステアとロジャースは、音楽に合わせて歩くだけで、退屈な責務を陽気な活動に変えている。さらに的確な例は、『オクラホマ!』(Oklahoma!)の「カンザス・シティー」のようなダンスナンバーである。この場面は、普通の物語世界内の活動とダンスのあいだに存在する連続性を証明する。この連続性は、登場人物を現実世界からステージへと引き上げ、サウンドトラックを物語世界の物音から音楽の領域へと引き上げる力を備えている。ウィル・パーカーはちょうどカンザス・シティーから戻ってきたところである。クレアモアの駅で彼は大都市での経験について語り始める。話しているうちに、彼の発話は段々とリズミカルになってゆき、そのことがオーケストラ伴奏の登場を招き寄せ、かつ正当化する。同時に、彼の話を聞く聴衆は、音楽に合わせて動き始める。最初は映画を通して繰り返し登場する二人の少女たちで、ウィルがツーステップとラグタイムを実演してみせた後には、集団全体が動き出す。『トップ・ハット』の野外音楽堂の場面と同様、物語世界の動作からダンスへの移行は、感染力のあるリズムとともに始まる。すなわち、話を聞いている人々は、リズムに合わせてタップせずにはいられないのである。ユニゾンでタップする動作は、すぐにテンポを合わせて歩くことへと移行し、そこからの集団のダンスへの移行は滑らかである。ハミングがサウンドトラックにとって本質的な移行の機能を果たしているのと同様に、音楽に合わせてタップすることは、視覚的に拍子を取る他の方法とともに、物語的に組織された空間をリズムによって組織された映像に変容させる機能を果たしている。

ひとたび拍子が確立すると、私たちは、因果関係の方向が逆転したという印象を持つ。映画の物語世界の内部では、相次いで出来事が生起し、先行する出来事が後続する出来事を引き起こす(動機づけ、正当化する)と想定されている。ウィル・パーカーはカンザス・シティに行き、それから語るべき物語を携えてクレアモアの駅に到着する。それから興味を持った人々の集団が、彼の周りに集まってくる。リズムが感染力を持つとただちに、この因果関係のモードは(物語世界の音声とともに)姿を消す。ウィル・パーカーが物語を語るがゆえに聴衆はリズミカルに動くのだ、と言えるだろうか。否である。なぜなら、リズミカルな動作は、映画の中で語られるすべての物語にともなうわけではないからである。では、彼が自分の物語を歌うからだろうか。厳密に言うなら、それもまた理由ではあり得ない。なぜならウィルの聴衆は、ウィルが歌っていなくてもなお、タップし、踊りつづけるからである。いまや音声と映像の優先順位が逆転したのだと結論しなければならない、と私には思われる。最初は、映像トラック〔登場人物の動き〕がオーディオ・ディゾルヴによって音楽伴奏を呼び覚ます(音声は物語世界/映像によって自然にまた主題的に動機づけられている)。この移行が完遂されると、逆転が生じる。私たちがスクリーン上に見る動きのほうが、音楽トラックの伴奏となる。いまや因果関係の新たなモードが現れる。それは同時性のモードであり、映像〔動き〕はなんらかの先行する映像〔動き〕によってではなく、音楽によって「引き起こされる」。簡潔に言えば、通常なら支配的な映像トラックが、単に音楽トラックに伴奏される代わりに、いまや音楽トラックに合わせて進行するのである。音楽とリズムが動きを起動するのであって、その逆ではない。

通常の日常的な因果関係から決別することで、ミュージカルはユートピア的な空間を創造する。その空間では、すべての歌い手とダンサーが、いまや取って代わられた時間的・心理的因果関係の世界では想像できないような統一を実現する。映像に対する音声の優位は、動きを同期させることで集団を統一するのに役立つ。それはハリウッド自身が、ミュージカルというジャンルを開発するために、別々に収録された映像と音声を同期させる特別な方法を発見しなければならなかったのと似ている。日常生活では、人々はそれぞれ異なる鼓手の音を聞いているので、彼らの生活は同期しない。音楽がカップルの動きを起動するようになると、彼らは互いに合わせて動き始める。なぜなら、彼らは同じ拍子を聞いているからである。

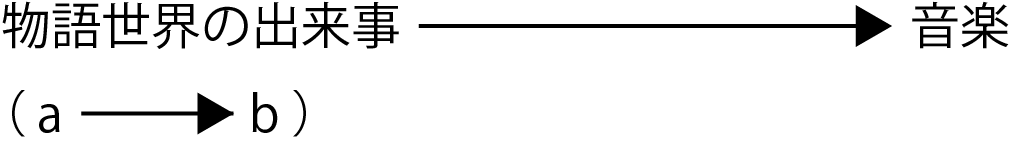

図式的に言うと、私たちはこの逆転を次のように表現することができる。標準的なハリウッド映画の構造は、以下の通りである。

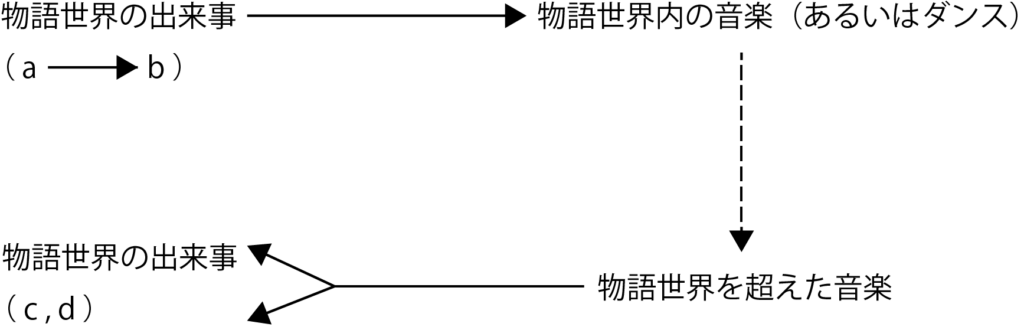

つまり、物語世界の出来事 a が物語世界の出来事 b を引き起こし、この因果関係が音楽による伴奏を動機づける。したがって、仮に出来事 a が暗く人気のない家に入ることだとすると、私たちは、出来事 b は危険な敵による予期せぬ攻撃なのではないかと危惧する。この場合、音楽は、この関係を反映して不吉で不協和音に満ちたものとなるだろう。もし出来事 a が愛の告白であるならば、出来事 b として予期されるのは、喜びに満ちた抱擁である。その場合、音楽は、気持ちを鼓舞するロマンティックなものとなるだろう。これらの例では、音楽による伴奏について語るのがまったく適切である。なぜなら、音楽トラックは、実際に物語世界の素材(物語世界の映像と音声の両方)に付き添い、それを支えているからである。ミュージカルにおけるより複雑な組立は以下のようなものである。

すなわち、完全に普段通りの図式にしたがって進行するようにみえる物語世界の出来事は、オーディオ・ディゾルヴを通して、知覚しがたい仕方で、物語世界の音声の減少と物語世界を超えた超越的な音楽の導入へと横滑りしていく。この時点で、物語世界の出来事は動機づけを変える。物語世界の音声は消え去る。通常の音量のままにとどまる物語世界の音声は、音楽に拍子を合わせる物音、つまり音楽に従属する物音だけである(たとえば、タップ、手拍子、リズミカルな自然の物音など)。映像はいまや、他の動きにではなく、むしろ音楽に依存する動きを提示する。リズムはそれぞれの要素を独立に喚起する。ひとつひとつのタップはどうして先行するタップに等間隔で続くのだろう。それぞれのタップが次のタップを引き起こしているのだろうか。そうではない。それそれのタップは音楽の拍子に応答しているのだ。ダンスのひとつひとつのステップが、歌のひとつひとつの音符が、指定されたパターンに合致しなければならないのと同じことである。音楽のテンポが変化するなら、ダンスのテンポも変化しなければならない。

リズムの変化がどの程度まで言語的パターンの変化によって二重化されるのかを確認するのが、ここでは有益である。いくつかの少数の例外(たとえば『今晩は愛して頂戴ナ』(Love Me Tonight))を除いて、ミュージカル映画はどこまでも散文的な対話に依拠しており、言語が音楽によって変容する特別な瞬間にのみリズムに訴える。したがって、私たちが物語世界の音声から物語世界を超えた音声へ移行するとき、私たちは、通常、より詩的なタイプの言語的関係にも移行することになる。通常の談話では、六月という言葉は、それに応答する者がその語に付与する意味にしたがって、他の様々な言葉を呼び出すだろう。夏、七月、暑い、私の誕生日、学期の終わり、野球—これらすべては正当な連想だろう。だが、イラ・ガーシュウィンが絶え間なく私たちに印象づけているように、ひとたび私たちがオーディオ・ディゾルヴというウサギの巣穴をくぐり抜け、歌のワンダーランドに迷い込むと、そうした論理は通用しない。「六月」(June)は「月」(moon)を呼び出し、「上に」(above)は「愛」(love)を喚起する。「二人用の別荘」(cottage for two)は「ダーリン 君と二人で」(darling with you)とのみ対をなすことができる。言葉が再びリズムと韻という原初の特徴に回帰するや、言語的意味の拘束は緩められる。思考の代わりに、言葉は音となり、したがって歌によって支配された世界のうちに正当な場所を再発見するのである。

音楽のリズムの首尾一貫性が、物語世界の時間に秩序と規則性を付与するのだとすれば、物語世界の空間の不規則性も同様にパターンに順応させられる。フレッド〔・アステア〕とジンジャー〔・ロジャース〕は平行性や対称性を保って動く。クレアモアの駅のダンサーたちは、中立的で不規則な空間を秩序づけられたステージに変える。ショットごとのカメラの位置は、ダンサーたちの位置によって実現される均衡のとれたパターンを強化する。物語世界の現実主義的かつ因果的な拘束から解放されて、映像はいまや音楽を、その全体の絵画的な特質において反映する。それは一人の演者のリズミカルな動きにおいても同様である。技術的に言い表すならば、物語世界の音楽トラックへの従属は、対物面〔object plane 対象物が置かれた平面、カメラの前にある空間のこと〕の投影面〔picture plane 対象物の像が投影される平面、画面としてのスクリーンのこと〕への従属と平行し、それを正当化するのである。

この〔対物面の投影面への〕転写は、ミュージカルにおいて、バスビー・バークリーの名前と密接に結びついている。というのも、ミュージカルの初期の実践者たちのなかで、オーディオ・ディゾルヴがどれほどまでに投影面〔画面〕をあらゆる物語世界の責務から解放するのかを理解したのは、バークリーだけだったからである。演者たちの真上にカメラを置くことで、バークリーは遠近法を破壊し、注意を投影面〔画面〕にのみ集中することができた。ジーン・ケリーが踊るとき、彼の動きは音楽によって制御されている(彼は、パートナーのマンガのキャラクターと同様に、〔音楽によって〕生気を吹き込まれている)。しかし、その動きは依然としてジーン・ケリーの動きである。つまり、その動きはいまなお、映像の表象的性格によって物語世界に結びつけられている。それゆえ、私たちはそのダンサーを、踊り出したいくらいの幸福感を感じていた登場人物と同一の人物として同定できるのである。しかしながら、バークリーの出し物のクライマックスにさしかかるときには、私たちは表象的なモードを完全に捨て去ってしまっている。映像をも含めてすべてのものが、いまや音楽トラックに従属するのである。バークリーの文様(pattern)を構成する諸要素を女性たちとして同定できるとしても、数百の帽子、太もも、つま先、腕、または半身を単一の文様へと組織するショットによって、私たちの注意は映像の表象的性質から逸らされてしまう。彼の1930年代の常軌を逸した作品(『ゴールド・ディガース』(Gold Diggers of 1933)、『フットライト・パレード』(Footlight Parade)、『泥酔夢』(Dames)、『ワンダー・バー』(Wonder Bar))に典型的な花の文様の場合、ダンサーたちの同時的な動きが万華鏡的な効果を作り出しているが、そこでは全体の形状が個別的な表象的側面をつねに消し去ってしまう。それはあたかも、スクリーンが、音楽に対する電子的に産出された視覚的伴奏となったかのようである。

映像/音声のヒエラルキーのこうした逆転は、ミュージカルというジャンルの中核をなしており、このジャンルのいかなる定義もこの特徴を考慮に入れねばならない。私たちがある種の映画を—たくさんの歌が含まれているにもかかわらず—ミュージカルに分類するのをためらう理由のひとつは、それらの歌が決して映像/音声のヒエラルキーの逆転にいたることがなく、ただ付け合わせや幕間としてのみ用いられているからである(典型的な例は1950年代のテーマソング映画だろう)。ミュージカルの多くの定義は、物語世界内の音楽の存在を強調してきた(非物語世界の音楽伴奏を用いるたくさんの物語映画からミュージカルを区別するために)。そのせいで、ミュージカルにおいて音楽が実現する特別な地位は、ほとんど注目されることがなかった。過去十年ほどのあいだに、コンサート映画の人気によってますますはっきりしてきたのは、物語世界内の音楽の存在だけではミュージカルを作るのに十分ではないということである。ジャンルとしてのミュージカルをそのドキュメンタリー的な従姉妹から区別するのは、物語世界内の音楽ではなく、物語世界内の音楽を物語世界を超えた音楽に変容させる傾向であり、その結果として生じる、伝統的な映像/音声のヒエラルキーの逆転である。

映像を音声に従属させるミュージカルの傾向を古典的に体現しているにもかかわらず、バークリーの映画はあまりにもしばしばエキセントリックで非典型的なものとして扱われてきた。そこで用いられる技術が極端だとしても、バークリーの映画が確立する一般的なパターンは、代表的であり、ジャンルの最も基本的な構造を象徴している。バークリーの特徴的なスタイルは、目線の高さのショットと俯瞰ショット、物語世界の素材の優位と独立した音楽的素材の優位、(カメラの前の空間を特権化する)窓としてのスクリーンと(平面としての画面を特権化する)額縁としてのスクリーンという、二つの極のあいだの交替を中心に展開する。この交替は、パターンの感覚と乱雑さの感覚の対立、絶えず存在し、強烈に感じ取られる対立を作り出す。一方のモードでは、私たちは真上から俯瞰するので、登場人物たちの動きを支配する相互関係を把握することができる。他方のモードでは、私たちは物語世界の内部にいる観察者の視点から見るので、すべては乱雑で、渾沌としていて、不明瞭である。映像の優位と音楽の優位との対立と同様に、俯瞰ショットと目線の高さのショットの区別は、ミュージカルにとって根本的な二項対立を反映している。ミュージカルを見ることは、いつでも、観客のうちに、すべて上手くいくのだろうかという疑念(彼は頑固すぎるし、彼女はあまりに上品ぶっている、列車は彼を乗せずに発車してしまうかもしれない、等々)とすべて上手くいくに違いないという知(ミュージカルは「つねに」抱擁で終わるのだ)の交替を打ち立てる。前者の場合、私たちは登場人物たちと同一化し、彼らの懸念と限定された知覚を共有する。後者の場合、ジャンルによるコード化が、私たちを、つねにプロットの構造を知っている監督の水準に高めることになる。言い換えると、観客における疑念と知の交替は、つねに目線の高さのショット(目まぐるしいカオスとしての世界)と俯瞰ショット(パターンとしての世界)のあいだの交替なのだ。バークリーのスタイルは、ミュージカルに特有な種類の儀礼化したサスペンスの、スタイル上の完璧な相関物である。この儀礼的なサスペンスは、私たちが、先見の明とそれを進んで忘れる慣習を切り替える点に存する。ミュージカルが二つのタイプの因果関係(順次的で自然な因果関係と同時的でリズム的な因果関係)を備えているのと同様に、それは存在と知の二つのモードを提案する。第一のモードは映画を進行中の現実として扱い、その未来は現実の未来と同様に未知であるとみなされる。そして、第二のモードは、ミュージカルのうちに高度に慣習的なジャンル・システムの芸術的産物を認め、そこではプロットの公式はどの映画でも実質的には同一なので、未来はつねによく知られているとみなされる。

バークリーのスタイルでは、目線の高さのショットから俯瞰ショットへの移行は、かなりぶっきらぼうである。バークリーにおいてはつねにカットであったものを、極端に滑らかなクレーンショットの使用によってディゾルヴに変換したのは、ヴィンセント・ミネリである。バークリーが人間の視点と神々の視点を切り替え、対立させたのに対して、ミネリは両者のあいだの連続性を創造した。たったひとつの例で十分だろう。『若草の頃』(Meet Me in St. Louis)のスミス家のパーティー場面では、カメラはあたかもなにかを探しているかのように、踊るカップルたちの頭越しに動き回る。それはまるで、この目の回るような動きすべての根底にあるパターンを把握しようとしているかのようである。すると何の前触れもなく、カメラは上昇しながら後退し、ピタリと静止する。問いの答えを見つけたかのように。実際、カメラの静止は、回転するカップルたちが向かい合う二つの列に分かれるのとまったく同時に起こる。女の子たちが一方の側に、男の子たちが他方の側に整列する。この整列したダンスの中心線を上から見下ろすことで、カメラはついに、室内のすべての活動が依拠している性のシンメトリーを探り当てたのである。大勢の人々の上方にある視点から、カメラはダンサーたちがおぼろげにしか感じていないものを把握し、突然静止することで、それを指摘する。ミネリのクレーンショットは、様式上の手段を用いて、当事者の限定された視点から演者と観客の双方を操作する監督の視点へと絶えず移行する観客の動きを捉えている。バークリーとその俯瞰ショットと同様に、ミネリとそのクレーンショットは、映画というメディウムの柔軟性と映画が観客に提供する刺激的な優越感を証明することに、見事に成功している。単に観客の知覚の限定性を克服するだけで満足せずに、ミュージカルは、そうした限定とそれを克服しようとする欲望から、みずからの言説の対象そのものを作り出すのである。