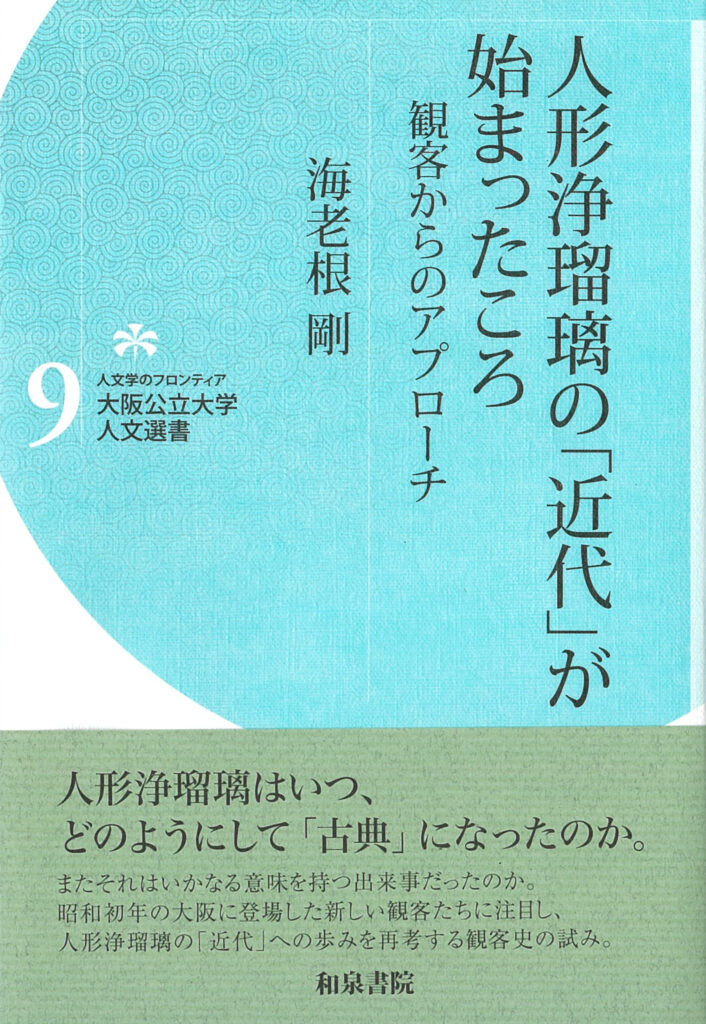

このたび和泉書院から書籍を刊行しました。大正末期から昭和十年代にいたる人形浄瑠璃の展開を観客史の観点から論じた著作です。タイトルが示す通り、演者や興行主ではなく、劇場で舞台を楽しんでいた観客たちの経験に注目して、人形浄瑠璃の「近代」の始まりを描き出しています。かなりざっくり言い換えるなら、日本の「古典芸能」を観客史の視点からとらえ直す試みと要約できるかも知れません。

人形浄瑠璃はいつ、どのようにして「古典」になったのか?

またそれはいかなる意味を持つ出来事だったのか?

いわゆる「古典芸能」をテーマとする著作ではありますが、「古典」という「ものの見方」の歴史性を浮き彫りにすることでそれを問い直す試みでもあります。したがって、「古典芸能」を愛好する人はもちろん、「古典芸能」なるものに違和感(胡散臭さ)を感じている人も面白く読める本になっています。古典芸能アレルギーの方にも、ぜひ読んでいただきたいです。どんなスタンスの人が読んでも、自分と「古典芸能」の関係を歴史的なパースペクティブのもとで捉え直すことができるはずです。

これが最も大事な点であるが、この本が直接は文楽の近代化を扱いながら、文楽という舞台芸術の一ジャンルを超えて文化の近代化の普遍的な関係を描いている点である。近代化は決して文楽にだけ起こったのではない。能、狂言、歌舞伎、舞踊などはもとより、文化のあらゆる分野で起こった。いや文化に限らず社会の全体で起こったのであり、人間の生きるあらゆる領域で起こったのである。

その観点に立てば、この本は一文楽をサンプルとしながら近代化の普遍的なモデルケースを提出している。その近代化の実態、その時代状況、その社会制度、そして人間の生き方に及んでその関係性を明確にしている点で重要なのである。

さらにいえばここに描かれた関係を認識することが本当に時代を生きるということであり、そこに生きることの意味を教えてくれる。ここに書かれた事件の実態は歴史の断面であり、あらゆる分野の近代化の実態を知る上で重要なのである。

毎日新聞 渡辺保・評 『人形浄瑠璃の「近代」が始まったころ 観客からのアプローチ』、2024年11月16日掲載

そうなっていったのには、本書の示唆するように、モダンな文化の担い手、無声映画が人形浄瑠璃に接続しやすかったというマジックもあったのでしょう。弁士と楽士と銀幕に映る役者の芝居から成る無声映画と、大夫と三味線と舞台上の人形芝居から成る人形浄瑠璃。確かに似ているのです。映画はモダンだが、人形浄瑠璃は古典。でも映画というモダンを経なくては人形浄瑠璃の古典性は発見されなかった。そういう筋がある。しかも四ツ橋文楽座は映画館にもコンサート・ホールにもなる劇場だった。まさに1930年的現象ではないでしょうか。1930年に人形浄瑠璃はリセットされ、そのパラダイムの上に約1世紀が過ぎて行った。ではこの先は? 本書はそこまで目が届いています。

片山杜秀 選評(第35回吉田秀和賞)

論考の書き手もまた、「普遍性を妥当な現実へと導く階程」において、「人間的な個性を通過せずには居ない」。しかしその個性を過度に出さず、精度の高い資料の読み込みと、扱う世界への節度ある愛を失わないところに、本作の美徳を読んだ。

堀江敏幸 選評(第35回吉田秀和賞)

人形浄瑠璃文楽は昭和五年、大阪は四ツ橋文楽座という「近代的」劇場の開場の頃から、大阪の庶民の娯楽から、保存し伝承されるべき「古典芸術」に変容してゆく。大衆娯楽は永遠に「娯楽」であり続けることはできない。ではそれが「古典」となるとき何が起こるのか? 現代のポピュラー文化を眺める視点に大きな示唆を与えられた一冊。

増田聡・評『読書アンケート 2024』(みすず書房)

2010年代の大阪市による補助金見直し騒動にも触れ、広く古典芸能とされる文化の将来に何が求められるかを考えるヒントを与えてくれる。(日本経済新聞「短評」、2024年10月19日)

日本経済新聞に書評が掲載されました(2024/10/19)。

毎日新聞に書評が掲載されました(評者:渡辺保、2024年11月16日)

渡辺保さんが〈2024年「この3冊」〉の1冊として拙著を挙げてくださいました(2024年12月21 毎日新聞)。

増田聡さんが『読書アンケート2024』で本書を取り上げてくださいました。

第35回吉田秀和賞を受賞しました(2025年11月6日)。

和泉書院 | 紀伊國屋書店 | Amazon.co.jp | e-hon | 丸善ジュンク堂書店 |Honya Club

(2025/12/21 更新)アマゾン、紀伊国屋書店などの在庫が品薄になっていますが、版元には在庫がございます。和泉書院に直接注文することも可能です。お急ぎの方はご利用ください。オンライン書店では e-hon が一番確実かもしれません。版元ドットコムではオンライン書店&リアル書店の在庫を手軽に検索できます(出版社の注文先も記載されています)。こちらもご利用ください。

以下、簡単に内容を紹介します。

昭和五年一月、モダン建築の装いのもと四ツ橋文楽座が開場すると、それまで閑古鳥が鳴いていた文楽の劇場に大量の観客が殺到します。それは演者も興業者の松竹も予期していなかった、未曾有の出来事でした。そのとき客席を埋めたのは、旧来の浄瑠璃愛好家とは異なるタイプの人々、当時のモダンな都市文化(映画、ジャズ、カフェー・・・)に親しんだ紳士淑女や学生たちでした。これらの「新しい観客たち」は、最新の設備を備えた椅子席の劇場で、旧来の愛好家とはまったく異なる態度で舞台に接し、少しずつ文楽の魅力を発見していきます。人形浄瑠璃の芸についての知識を欠いてはいても、人一倍、知的好奇心の旺盛な観客たち。彼らこそ、人形浄瑠璃を「古典」として鑑賞しはじめた最初の観客たちでした。そして、昭和十年代半ばになると、彼らのあいだから一群の新しい書き手が登場し、人形浄瑠璃の批評や研究を刷新していきます。今日、人形浄瑠璃は「古典芸能」として不動の座を占めていますが、それが「古典」とみなされるようになったのは、ほんの百年ほど前のことにすぎません。人形浄瑠璃はいつ、どのようにして「古典」になったのか。そしてその変化はいかなる意味を持つ出来事だったのか。昭和初年の大阪に出現した新しい観客たちに注目することで、人形浄瑠璃の「近代」に新たな角度から光を当てる観客史の試み。それが本書になります(カラー図版16点掲載)。

近代の人形浄瑠璃の進展については、専門の研究者たちによって着実な研究が積み上げられてきました。ただ、それらの研究は基本的に、演者とその芸、または興業者の立場に関心の中心があり、劇場で舞台と向き合った観客たちの経験に焦点を合わせる研究は、これまであまりなされてきませんでした。本書は、そうした人形浄瑠璃研究の手薄な部分をカバーすることを意図して書かれています。明治32年から昭和20年まで大阪で刊行された人形浄瑠璃愛好者の雑誌『浄瑠璃雑誌』(全425号)の悉皆調査を軸にした本書の議論は、映画研究など他分野でなされた観客史研究の知見も援用しつつ、これまであまりフォーカスされてこなかった観客の経験の歴史的変容を浮かび上がらせます。

人形浄瑠璃が「古典」とみなされ始めた昭和初年は、大阪が「大大阪」と呼ばれ、日本第一の大都市だった時期に当たります。しかしながら、従来の研究では、大正末期から昭和初年の文楽座の動向が、同時代の大阪の都市文化の展開と結びつけて語られることは稀でした。本書では大阪のモダンな都市文化と人形浄瑠璃の出会いにも注目します。映画と人形浄瑠璃は観客の経験のなかでいかなる結びつきを作り出したのか? 両者は併存したのか、対立したのか、はたまた共鳴しあったのか? そうしたことも語られるでしょう。

さらに本書は、日本における近代批評の始まりを鮮やかに描き出す事例として、昭和十年代半ばに『浄瑠璃雑誌』を舞台に展開した批評の刷新を跡づけます。浄瑠璃批評で有名なのは武智鉄二ですが、当時、人形浄瑠璃の批評を刷新したのは彼だけではありませんでした。本書では6人の書き手の仕事に注目します。戦時下の厳しい現実のなかで、一群の新しい書き手たちは、人形浄瑠璃の舞台にいかに向き合い、そこに何を見いだしたのか? そうした問いも探求しています。人形浄瑠璃に限らず、批評という営みに関心のある読者にとっても興味深い議論が見いだされるはずです。

「古典芸能から遠く離れて」と題された終章では、視線を現在に転じ、2012年に始まる補助金騒動以後の人形浄瑠璃の動向を一瞥しています。あの騒動が「古典」としての人形浄瑠璃の在り方にとってもった意味を見定め、人形浄瑠璃の現在を語るのにふさわしい言葉について考えています。そのさい導きの糸となるのは、内山美樹子氏の批評です。

というわけで、自分で言うのもなんですが、なかなか読みどころの多い本になっていると思います。ご一読いただけると幸いです。