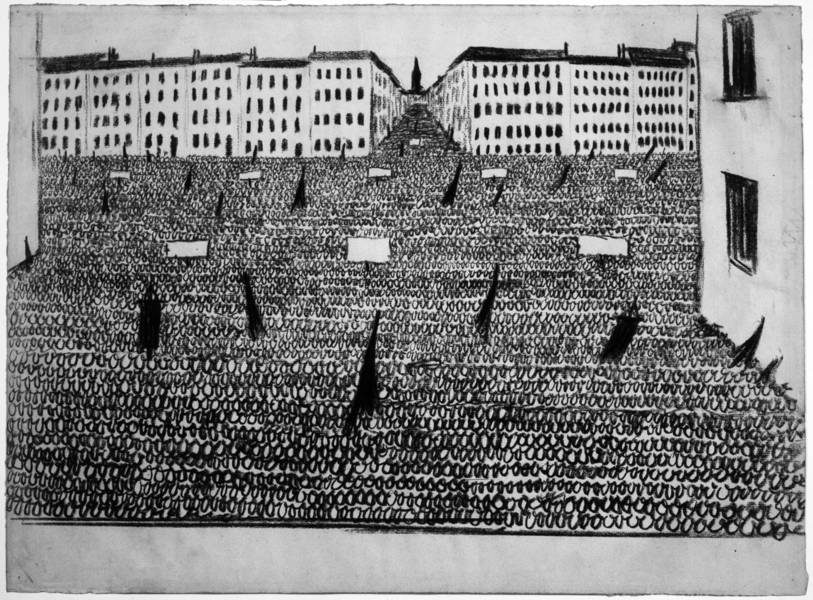

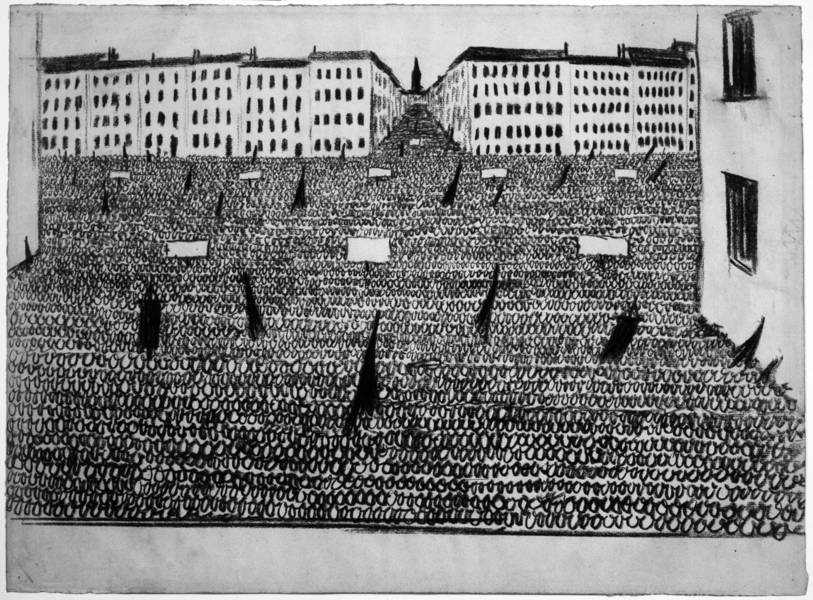

論集『「群集」を再訪する — ただしパトスなしに』が刊行されました

2024年秋に日本独文学会で開催されたシンポジウムにもとづく論集がオンライン刊行されました。同シンポジウムでは、2000年代以降に人文学諸分野で生じた群集(Masse)という主題の再浮上と、それに伴う19世紀末以来の群集をめぐる思考の枠組みの捉え直しに注目し、集団の行動 (ふるまい)に関する新たな知見も視野に収めつつ、今日的な視点から両大戦間のドイツ語圏の文学にみられる群集表象を再検討することを試みました。本論集はそこでの発表をベースにしつつも、全面的に改稿された論考から構成されています。具体的には、アルフレート・デープリン、ヘルマン・ブロッホ、エルンスト・ユンガー、フロイト、マルティン・ケッセル、クラカウアーといった作家のテクストに現れる群集の表象と群集をめぐる思考が論じられます。