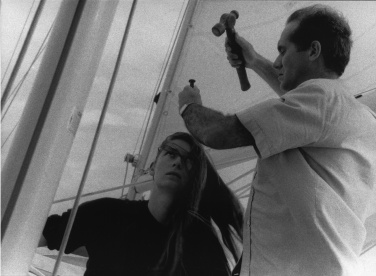

『名前のない森』短評(ベルリン映画祭報告より)

京都みなみ会館の「さよなら興行」で青山真治監督の『名前のない森』が久方ぶりに上映されるということなので、かなり以前に書いた文章を発掘しました。

この短文の批評は 2002年に boid.net(旧サイト時代)に掲載された「ベルリン映画祭報告」の一部で、ちょうどベルリン留学中だった私は、フォーラム部門に出品された本作品の上映に駆けつけたのでした。そして1回見ただけの印象を頼りに深夜一気に書き下ろして、樋口泰人さんにメールした記憶があります。作品の観賞に資するところがあれば幸いです。